Chapter 7 ソルガムスピリッツとのベストマッチ&できれば”太らない”をもとめて!海外編 Part 1

1.海外編、第1回は、カンボジア、プノンペン。火鍋は、太らない?!

さて、お待たせしました。ソルガムスピリッツ『CODELLANNI™』に、ベストマッチな「できれば太らない」お食事、食べ物、お料理を探して、今回は、海外編。第1回は、カンボジア、プノンペンになります。

今年、秋に仕事で、プノンペンに訪れました。地元の取引先の方のご紹介で、ご一緒させて頂きました。

「小龍坎 老火鍋」と言う火鍋のお店と言うことですが・・ちょっと、寄り道。お箸が変わっていて、先っちょだけ取り換えることができて、持ち手のところは、リユースできることになっています。なんとなくですが、ここでも、すこしだけ、SDG’s の波を感じました。(笑)

2.スピリッツの味わいが、口の中をすっきりリセット!!

では、お鍋の登場です。スープは、基本ベース(白)と、トマト味(少し赤)と、激辛(真っ赤)の三種類。最初に、葉っぱ関連、というか、たぶん地元でとれた野菜(ほとんど”草”のようですが)を投入しました。

さて、いよいよ、メインゲストのお肉の登場です。お肉は、羊さん、と、豚さんを頂きました。

激辛スープのお肉とお野菜を汗だくで頂きました。激辛スープの、漢方薬みたいな香辛料が、半端ない、辛さと旨味を届けてくれます。

ここで、とりあえず、青島ビールを頂きましたが、うーん、もの足りない。ビールの薄い後味が、口に残って、すっきりしない・・お肉の脂っこさも、意外とすっきりしないんですね~

ここは、やはり、ソルガムスピリッツ『CODELLANNI™』のソーダ割、が飲みたいところですよね。

お肉の脂分や、強力な香辛料の激辛テイストも、一度リセットしてくれて、後口さっぱり、お酒にくせがないので、飽きずに、お鍋が進みます。

ライムか、レモンで、フルーティな味わいをプラスすると、さらに、すっきりお鍋が食べられて、最高です!

3.ガンガン食べても大丈夫!?

さて、前回のChapter 6でもお話しましたようにスピリッツ自体は糖質ゼロで、太りにくいですが、とりわけこの火鍋は、ソルガムスピリッツのソーダ割も手伝ってしまうと、これは、ちょっとやばい、ついつい、食べすぎそうになって、ちょっと、怖い、ですよね。

でも、大丈夫、火鍋の香辛料のメインは、唐辛子。唐辛子と言えば、カプサイシンですが、カプサイシンは、辛味成分ですが、油や酢に溶けやすく、加熱しても辛さが損なわれることがありません。カプサイシンの効果としては、脂肪の燃焼を促進したり老廃物を汗とともに排出したりする働きも知られています。これは、少し良いですよね。

また、先に、野菜など繊維質をたっぷり摂っておけば、後で、若干、締めの麺類、雑炊系へ、思わず勢いで行ってしまっても、脂肪になって身につきにくいんですね。

今回ご紹介しました、「小龍坎 老火鍋」は、東京新宿、上野にもお店があるようです。是非一度ソルガムスピリッツ『CODELLANNI™』のソーダ割、をお店でご一緒に、と言いたいのですが、まだ、そこまで営業ができてないので、今後頑張ります。ほんとにごめんなさい。m(__)m

4.まとめ

今回の火鍋に、実は、限りませんが、お肉主体のお鍋とか、香辛料の強いお食事には、ソルガムスピリッツ『CODELLANNI™』のソーダ割がお勧めです。お口をさっぱりさせながら、あっさりしていますので、お料理のお味も引き立たせて、そして、なにより、おいしいお料理も飽きずに楽しめます。

ソーダ割の詳しい作り方は、Chapter 5、Case 3 ソーダ割 をご覧ください。

また、ソルガムスピリッツ『CODELLANNI™』 のご購入はこちらになります。

さて、本年も、あと数日になりましたが、このブログをはじめ、ソルガムスピリッツ『CODELLANNI™』をお引き立て頂き、大変ありがとうございました。心より御礼申し上げます。

また、来年も、変わらぬご愛顧頂けますよう、お願い申し上げます。

皆様にとって令和5年、2023年が、輝ける年になりますように。どうか、良いお年をお迎えください。

株式会社ふるさとの森 代表取締役 池田立一

Chapter 6 スピリッツは、太らない!ってほんと?スピリッツと糖質の関係は?

1.お酒で太る、太らないって、何で決まるの?

よく「ビール腹」とか言いますが、ビールは肥る、とか言いますね。そもそもこの太る原因は何なのでしょうか?

よく言われているのは、糖質、のせいだと言われています。糖質が多いと太る原因になる・・・糖質が太る原因になるのは、余った糖質が脂肪の現認になるからですね。

これを、もう少し細かくいいますと・・・

アルコール自体のカロリーは、1gあたり約7kcalあると言われていますが、摂取してもそのカロリーは熱として発散されてしまうので、脂肪として蓄えられることは、実は、ほとんどないんです。しかし、飲み過ぎたりしますと、このアルコールを代謝するためにエネルギーや酵素が使われてしまって、そうすると、お酒自体の糖質や、一緒に摂取したおつまみの脂質や糖質も、代謝されず残ってしまい、脂肪として蓄えられていくというわけなんです。

下の表をご覧下さい。・・これは、「健康&ダイエットNAVI」https://enjoydiet.net/ と言うWebサイトで、文部科学省の五訂増補日本食品標準成分表を参考に作られている表をお借りしてきました。

主な酒類の糖質とカロリーの比較一覧表(100ml当たり)

この赤字の糖質の部分が、スピリッツ系(焼酎~ラムまで)が、ほぼゼロです。

だから、糖質オフ、カロリーゼロ、と言った、ビールが脚光を浴びているわけです。つまりは、この理屈からいくと、お酒だけに関しては、どんなに飲んでも太らない!!! と言うことになるからです

でも、そうはいかない、っていうことは、みなさんご存じですよね。つまり、おつまみとかお料理とか食べてしまえば、先の述べたような事情で、そっちで太ってしまいますので。

「流れ星を見ながら焼きそばを食べれば、そのカロリーもきれいさっぱり流れる」と、信じている方もいらっしゃるようで、そういうコマーシャルとかもありますが、なかなか、お酒と一緒に、焼きそばを食べても、現実世界は厳しいようです。

そこで、ジョッキやグラスの中だけの世界で、少し考えてみたいと思います。

2.ゼロ(お酒)+ゼロ(割りもの)=ゼロ が成立するのが、スピリッツ!!

最初の「ゼロ」は、お酒の糖質、です。後の「ゼロ」は、お酒を割るもの、と考えてください。

この前の章で、スピリッツの飲み方のお話をさせて頂きましたが・・・割りものが、もし、

おいしいお水、ロックアイス、お湯、そして、良く冷えた高炭酸ソーダ、であれば、

実はどれも、糖質がゼロ、つまり、この方程式のとおり、飲み物自体の糖質はゼロ。となりますね。

3.まとめ

さて、そうしますと、気になるのは、おつまみと言いたいところですが・・

次回からは、ソルガムスピリッツ『CODELLANNI™』の、さらなる飲み方と、それに合う、できれば、あまり太らない、おいしいおつまみを求めて、いよいよ日本国内、そして、海外へ向けて、旅に出てみたいと思います。

様々な国や地方の、さまざまな飲み方や、そして、それに合う、もちろん、できれば、あんまり太らない、おつまみとその食べ方をご紹介していきたいと思います。

「そして、スピリッツは、旅に出る。」

乞うご期待!!

Chapter 5 スピリッツの飲み方をご存じですか?お酒を楽しみたいシチュエーションに合わせてベストな飲み方をご紹介!

1.「度数が高い」のアルコール度数、とは?

よく、「スピリッツって度数が高くて、凄く強いんでしょ」とか言われますね。

「度数」は、アルコールがどれだけ入っているかを、度、や、%で、表しますが、いずれも、正確には、酒税法で、「アルコール分とは、摂氏15度の時において原容量百分中に含有するエチルアルコールの容量をいう」と規定されています。

わがソルガムスピリッツ『CODELLANNI™』は、37度ですので、一瓶720ml中ですと、266.4ml アルコールが含まれていることになります。

そんなに~!!??と思われた方もいらっしゃると思いますが、実は、この「高い度数」こそが、スピリッツをより楽しめる最大の魅力なんです!!

2.スピリッツの基本的な楽しみ方のご紹介・・・シチュエーションにあわせて

皆さんおなじみの飲み方、水割り、ストレート、お湯割り、ソーダ割、そして、オンザロック、の5つの飲み方を、お酒を楽しみたいシチュエーション別に、ご紹介しながら、この最大も魅力について、ご説明しましょう。

Case1 時間をかけてゆっくりじっくり

ご自宅でお食事を楽しみながら、や、テレビを見ながら軽いおつまみといっしょに、など、少し時間をかけてゆっくりじっくり楽しみたいときは、水割り、がおすすめです。この飲み方は、時間がたっても同じ味わいがずっと長く楽しめるのが、最大のポイントです。

ワインや日本酒の度数は、15度前後が多いので、それよりさらに薄めの10度以下を目指して、『CODELLANNI™』とお水を、1対4ぐらいで、割るのがおすすめです。この時、かすかなお水の風味や香りに左右されてしまいますので、ここ際、お水にこだわってみてはいかかでしょう。お水を冷やして、氷は少し控えめがおススメです。

お水には、大きく分けて、軟水と硬水がありますね。硬水は、ミネラル分が多く含まれていてお酒の特徴や風合い、輪郭をきりッと、引き立ててくれます。欧米からの輸入されたミネラルウォーターの多くはこの硬水の場合が多いです。一方、日本のいわゆる水道水は、軟水が多く、軟水は刺激が少ないので、お酒の香りやうま味を自然に味わうことができます。水道水を一度沸騰させて、冷ました後、水割りに使うと、カルキも抜けて、簡単においしい軟水での水割りが楽しめると思います。

結構、薄めに水割りを作っても、スピリッツの風味は、意外としっかり残っていますし、強さの幅を広く自由に楽しめるのは、スピリッツならではの魅力と思います。

Case2 特に香りや風味、味わいを楽しみたい

このシチュエーションでは、お湯割り、がおすすめです。ポイントは、温度です。

熱が加わると、香り、や、甘み、うま味、酸味など、味わいが引き立たされて、ダイレクトに伝わってくるからです。1対3ぐらいで少し、強めに作って、スピリッツの本来持っている味わいを楽しむのもいいと思います。そのお酒に向き合って、味わいたい、というときに最適だと感じています。

ただ、冷めてくると、最初のインパクトがどうしても徐々に薄れてきますので、なにか、保温ができる器で楽しめるといいですね。

Case3 ぐっと一気に、のど越し爽やか

まるで、ビールみたいなこと言ってますが、これは、もちろん、ソーダ割、です。

炭酸ガス、という強い味方を得ますと、スピリッツは、正直豹変すると言っていいと思います。この炭酸ガスという味方を、いかにうまく使うかが、ポイントになります。

そこで、ある意味、世界で一番おいしいソーダ割の作り方を、ご紹介しましょう!!

①すべてを冷やす=できれば、凍らす!!

グラス、炭酸ソーダ、などをすべて冷凍庫で、冷やす、といいますか、凍らせてください。最近、強炭酸ソーダが出てきましたが、さすがに凍ってしまいますので、直前まで冷やせると良いですね。

②ロングのグラスに、氷を約半分~3分の2ぐらい入れてください。

グラスが冷えていないときは、先に氷をいっぱい入れて、少しだけお水を入れて、ステア(かき混ぜ棒)で、よくかき混ぜます。つまり、グラスをよく冷やしてください。それから、一度すべてを捨ててから、新しい氷を入れてください。

③スピリッツを氷の高さの4分の1か、3分の1程度注ぎます。

まだ、混ぜないで大丈夫です。

④さて、いよいよソーダを注ぎます。

グラスを傾けて、ソーダの口をあて、グラスの壁に沿って滑らせるように、ソーダをできるだけゆっくり静かに、グラスに注ぎます。ソーダに、ボトルの中からグラスに移ったのを気づかせないくらいゆっくり、が、ポイントです。いっぱいになってきたら徐々にグラスを立てながら注ぎます。

⑤ステアで、ゆっくりと静かに、2回転ぐらいかき混ぜます。

グラスがいっぱいになったら、実はこの時、表面近くにスピリッツが集まってきていますので、ステアで、この集まったスピリッツを散らすように、ゆっくりと静かに、2回転ぐらいかき混ぜます。これで大丈夫です。

⑥ステアを止めて、静かにゆっくりグラスから抜いてもらったら、完成です。

さあ、思いっきり、やっちゃって下さい。最初の、一口二口三口ぐらいののど越しと、炭酸の刺激と甘み、そして、それとスピリッツの風味のベストなコラボレーションをお楽しみ下さい。

実は、炭酸ガス(気体)は、温度が下がるほど、水によく溶けます。つまり、温度が上がれば上がるほど飛んでしますのです。なので、時間が立つとこのベストマッチは、崩れてしまいます。ですので、このマリアージュが続いている、5~10分間ぐらいが飲み頃になります。但し、あまりに飲み口がよく、美味しいので、ついお代わりをしてしまって、30分ぐらいで4,5杯は、軽くいってしまうことがあります。どうか、ご注意ください。

Case4 お酒と向き合い、ただアルコールを楽しみたい

最後に、このシチュエーションでは、ストレートとオンザロックをご紹介したいのですが、まず、ストレートの2種類の飲み方をご紹介いたします。

①常温で楽しむ・・・まさにお酒好きの、お酒好きによる、お酒好きのための飲み方、と言っていいと思います。なにも、解説はもはやいらないと存じますが、特に、ウィスキーをバーで注文するとき、シングル、ダブル、と言われますね。あの、シングルは、1オンス=約30ml ダブルは、2オンス=約60ml という容量になります。

バーのカウンターで、小さめのグラスのウィスキーを一気に飲み干す、なんて映画のシーンに登場するグラスがありますが、あの、グラスは、「ショットグラス」と呼ばれることがあります。サイズは、この1オンスか、2オンスぐらいのサイズになります。ちなみに、バーテンダーが、逆さにセットされたウィスキーボトルから、1オンスだけ取り出して、ハイどうぞ、というあれを、ワンショット、と数えたことから、この名前が付いたと言われています。

②フローズンで楽しむ・・・度数が高いスピリッツは、凍らせようと思ってもさすがに凍りませんが、とろみがある感じで、少し甘みがました、トロッとした感じの飲みやすいお酒に変身します。

ジン、とか、ウォッカを、バーで凍らせて提供しているお店もありますが、これも、常温と比べると大変飲みやすい口当たりですので、要注意になります。

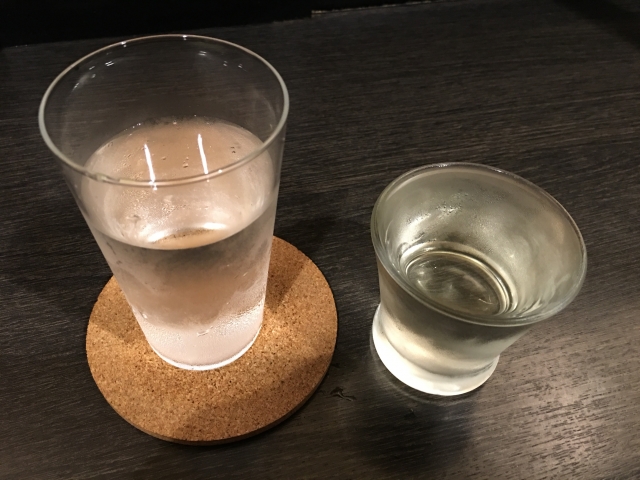

さて、最後になりましたが、筆者が最も愛してやまない飲み方が、この、オンザロック、なります。

そして、オンザロックで、最も重要なのは、実は、グラスではないか、と思っています。その理由は、もちろん、氷を入れるからなんですが、お酒の海に浮いた氷山=岩=ロック、と言われています。

一般に、ウィスキーやウォッカ、ジン、など度数の高いお酒の飲み方として、ポピュラーだと思います。氷と直に触れて、急に冷やされるとアルコールの刺激が、前述のフローズンストレートと同じで、緩和されてまろやかになり、飲みやすくなります。香りも少し控えめですが適度に楽しめ、なにより、氷が解けるにしたがって、味わいの変化を長く楽しめるという、ある意味至福の時間を過ごすことができます。

この楽しみ方は、焼酎でももちろん楽しめますが、アルコール度数が高いスピリッツやウィスキーであればあるほど、その落差を楽しめるというメリットが実はあります。ところで、輸入ウィスキーなどの度数表示では、90 proof (プルーフ)、といった表示がありますが、USプルーフは、日本の度数の2倍になります。なので、これは、45度、になります。(イギリスのUKプルーフは、1.75倍になります)

氷が大きいときは、お酒は強めなので、おつまみも、チョコレートやサラミ、スモークサーモンやスモークチーズ、など、ちょっと癖強めのおつまみを、最初は合わせて、氷が小さくなってくるにつれて、白菜の浅漬けや、温めたオイルサーディンに少しだけお醤油を垂らしたの、など、比較的味わいがソフトなものへ変えていく、みたいな楽しみ方もありですね。最も、氷が小さくなるまでお酒は残っていないかもしれませんが。(笑)

さて、オンザロックのもう一つの楽しみは、グラスと氷です。

氷のベストチョイスは、球形の氷(丸氷,アイスボール, ボールアイス)です。これは、解けるのに時間がかかって長く楽しめるからと言われていますが、透明であれば、見た目もとても美しいです。

これは、オンザロックならではの楽しみ方ではないでしょうか?そして、こういった楽しみ方ができるのは、スピリッツの度数の高さが、あるからこそなんですね。

特に、大きめのグラスに、バーテンさんに少し無理をいって、グラスにピッタリサイズの丸氷を削り出してもらって、氷の上から、ジガー(1.5オンス=45ml) のお酒をいれてもらい、この氷を転がしながら、お酒を楽しむ・・・もちろん、あの音が、必須ですが。

3.まとめ

さて、知っていたようで意外と知られていない、スピリッツの楽しみ方、お分かりいただけたでしょうか?

一つだけ、最後にご紹介したい影の立役者がいます。それは、チェイサーです。まさに、お酒を追いかける=チェイスするお水、のことですが、おいしいお水を冷やしておいて、ちょっとお酒やおつまみの口直しに、一口やりますと、また、味わい深い時間を過ごすことができると思っています。(写真左ですが、右は実は日本酒です!)

スピリッツ以外でも、ワインや日本酒をお楽しみになる場合でも、おすすめです。もちろん、バーのカウンターで、チェイサーはいらないよ。と、“STRAIGHT NO CHASER” を気取るもの悪くはないですが。ちなみに、これは、スタンダードジャスの名曲にもなっています。

いずれにしましても、こんなに素敵な飲み方がいっぱいありますと、ついつい飲みすぎてしまいまいそうですが、そこで、次回は、スピリッツと糖質の関係、スピリッツって肥るんですか?、というテーマでお届けしたいと考えています。

ソルガムスピリッツ『CODELLANNI™』 の、ご購入はこちらになります。

Chapter 4 ソルガムスピリッツの誕生!スピリッツの定義と他のスピリッツとの違いとは?

1.「スピリッツ」の旅の終わり

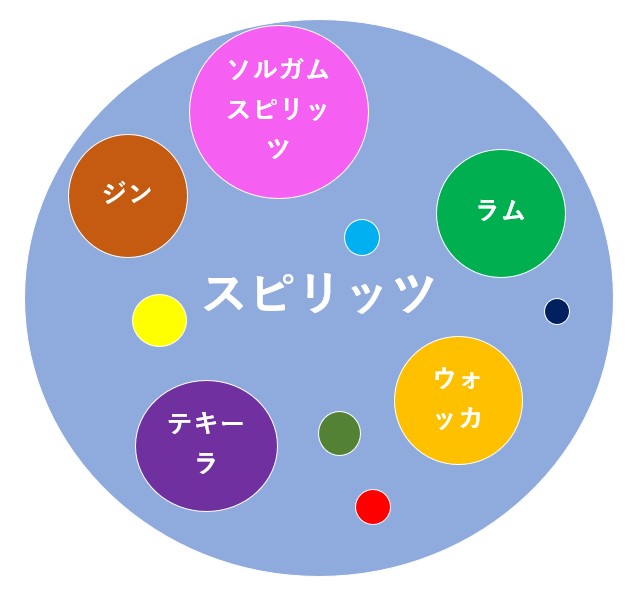

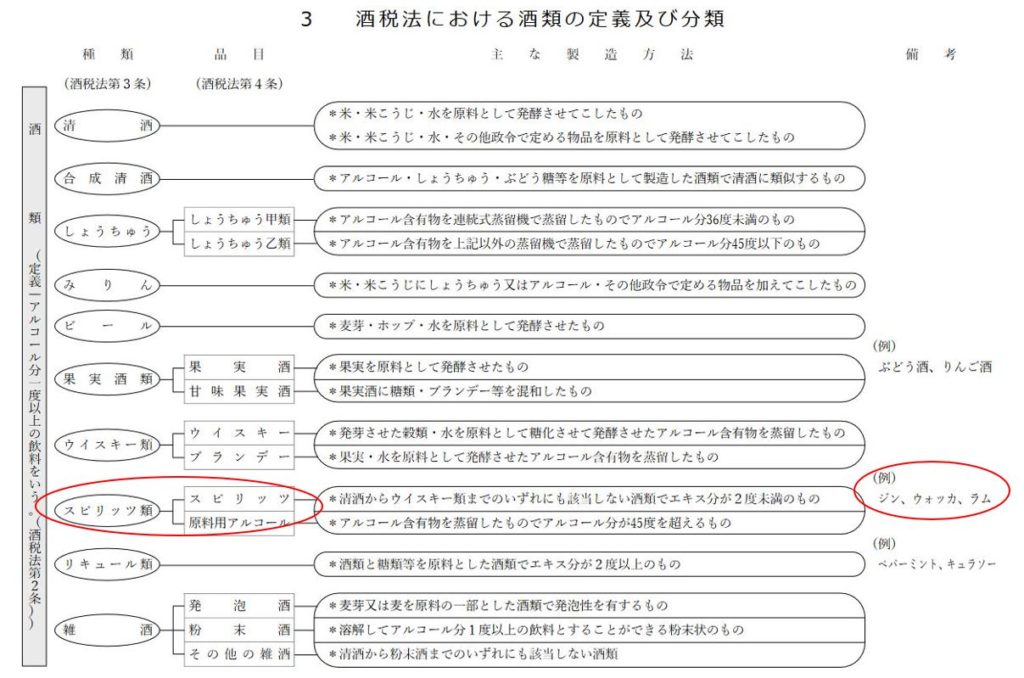

ソルガムスピリッツの「スピリッツ」って何?についての旅は、様々な皆様のご協力で、ようやく終わりになろうとしています。つまるところ、スピリッツ、とは、

「スピリッツ」=ウィスキーやブランデー、焼酎などに属さない、エキス分が2%未満の蒸留酒

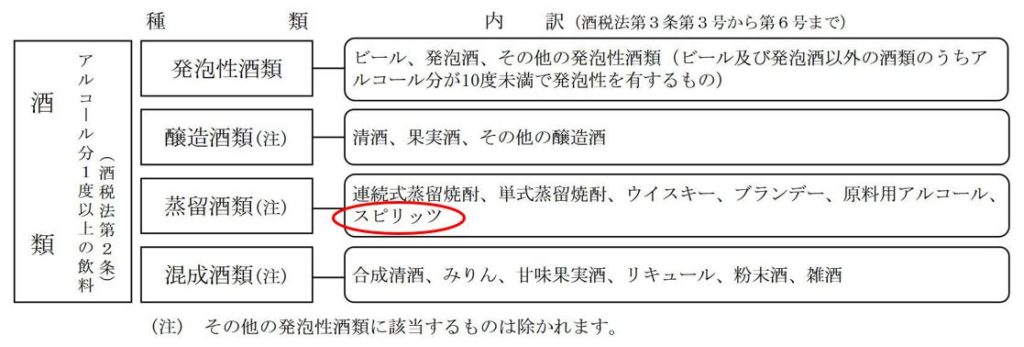

となりますが、ソルガムスピリッツは下の図のような位置づけにようやくたどり着いたのです。

2.名前の由来をご存じですか?・・「ソルガムスピリッツ」は、新参者!

先輩スピリッツの皆さんには、それぞれ伝統的な名前の由来があります。

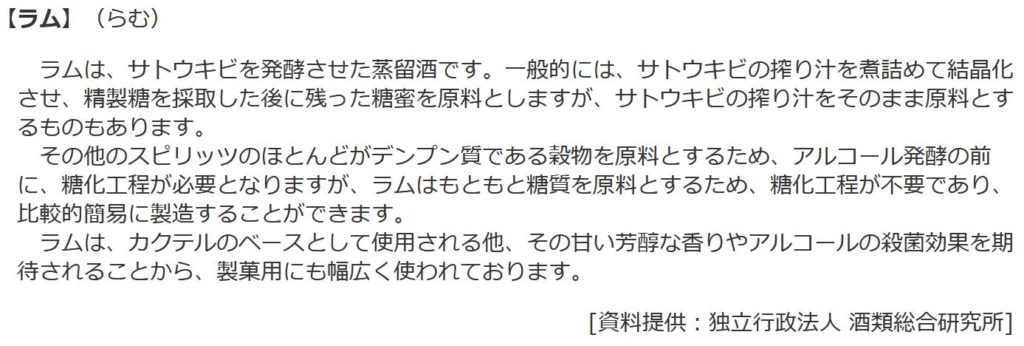

ラム(rum)

英語のrumは、イギリス・デボンシャー地方の方言で「興奮、大騒ぎ、乱痴気騒ぎ」を意味する「rumbullion(ランバリオン)」を短くしたものと言われています。 最初にサトウキビのお酒を飲んだ島民たちが、酔って「興奮」し「大騒ぎ」をしたのが由来といわれています。(諸説あります)

ジン (gin)

オランダで最初につくられたスピリッツで、ジンに特徴的な原料の、ネズ(杜松)の実(ジュニパー・ベリーjuniper berry)の、オランダ語のジュニーバ jenever からきていると言われています。

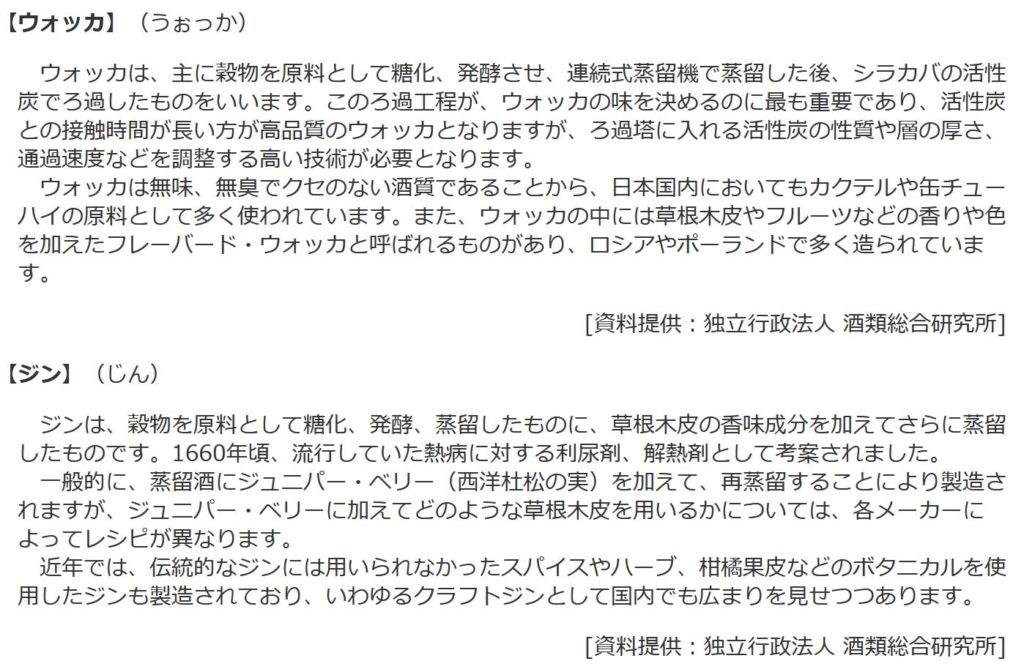

ウォッカ (vodka)

中世の人たちがスピリッツ(蒸溜酒)を指して使っていた言葉「命の水」は、ロシア語では「ズィズネーニャ・ワダ(Zhiznennia Voda)」といったそうですが、やがて、水を表す「ワダ(Voda)」という部分だけが残り、「ウォッカ(vodka)」になったといわれています。

テキーラ (tequila)

メキシコ・ハリスコ州にあるテキーラ村を中心に、品質優良なブルーアガベ(リュウゼツラン)が収穫できる地域で栽培されたブルーアガベを使用し、蒸溜したお酒。

日本の酒税法のスピリッツに分類される蒸留酒は、世界に数多く存在すると思います。上記スピリッツの円は、地球と思ってください。・・・ちょっと無理かな?!実は、筆者自身がハリスコ州グアダラハラに駐在した経験がありますので、その代表選手として登場してもらいました!

3.まとめ・・・日本初、そしてたぶん世界初のスピリッツ

「ソルガムスピリッツ」は、ソルガムシロップを原料とした日本生まれのスピリッツです。

日本の人にも、世界の人にも愛される、日本初「スピリッツ」になれば、いいなあ、と思っています。どうか、今後ともご愛顧よろしくお願いいたします。

次回は、どなたにでも簡単に楽しめる「スピリッツの飲み方」について、お伝えしたいと思っています。乞うご期待!!

Chapter 3 ソルガムのシロップから何がつくれる?ラム?ジン?ウォッカ?それぞれの定義は?

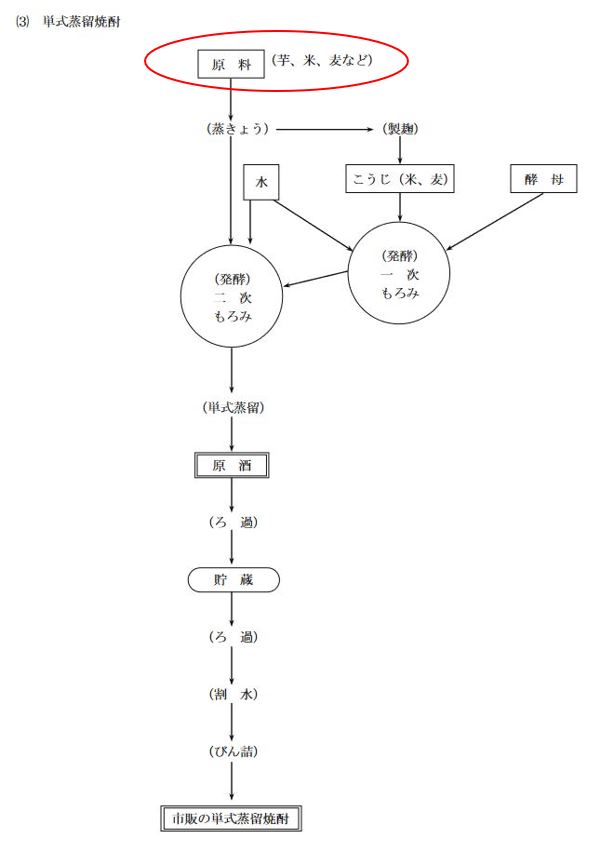

1.なぜ、「焼酎」はできない?

なぜ焼酎は、できないの?以前、水戸の税務署の方は、できるって言いましたが?

国税庁の資料で、焼酎(乙類=単式蒸留焼酎)の製造過程を示したフローチャートがあります。(クリックすると拡大できます。)

ここで、注目して頂きたいのは、「原料」のところで、「芋、米、麦など」とあるところです。

つまり、実は、穀物のでんぷんを原料としないといけない、という意味なんです。以前伺った際は、ソルガム=タカキビ=穀物、と理解されて、でんぷんを利用するだと、思われたのだと思います。日本で始めてだったので、無理もないと思います。

実は、ソルガムの搾汁液から作る糖液(シロップ)を原料としているので、焼酎には当てはまらない、つまり、ダメ、と言うことだったのです。

2.一体何のお酒ならできるのか?もう一度考えてみることに。

正直、困りました。では、原料が糖液(シロップ)で作れるお酒は、何になるんでしょう?少し前(まだ甲類乙類と呼んでいた頃)の、酒類分類表がありますので、ご覧ください。(クリックすると拡大できます。)

該当しそうなのは、やはり「スピリッツ」ですが、ここに、「ジン、ウォッカ、ラム」とあります。原料が、糖蜜(シロップ)というと、まず、ラム酒が、思いつきますが、そもそもこれらのお酒って何かご存知ですか?

以下に、国税庁のHPの記事(資料提供:独立行政法人 酒類総合研究所)があります。ここで、しっかりと説明されています。(クリックすると拡大できます。)

たしかに、糖蜜=シロップを原料としていますが、これは、結局「サトウキビ」しばり、ですので、やはり、無理でした。

ジンとウォッカは、いずれも、実は、原料が「穀物」しばり、になっていますので、これも、難しいように、思いました。

ソルガム=タカキビ自体は、確かに穀物ですが、その実のでんぷんではなく、今は茎から絞った搾汁液を煮詰めた糖液=シロップを、原料にしたいのです。

いったい、ソルガムのシロップから作るお酒の解決策は、あるんでしょうか?

<to be continued>

Chapter 2 きっと、ソルガムのシロップから「焼酎」ができる!

1.最初は、「焼酎」でした!

実は、一番最初、ソルガムのシロップからお酒をつくるなら、きっとそれはたぶん「焼酎」ができると、思い込んでいました。

東日本大震災の後、農地再生復興支援の目的で、2012年からソルガムの栽培を始めましたが、宮城県南三陸町の、旧JR志津川駅のそば、と言うか、下の、津波被災地で栽培をはじめて、その後、入谷大船沢の畑(約1町歩=1ha)で栽培しました(写真下)。

ですので、できれば、宮城県で焼酎を作っている酒屋さん(蒸留所)で、作ってもらって、「地産地消」の地元オリジナル焼酎を作りたいと思っていました。

「とにかく焼酎!製造免許を持っている会社を探して頼もう!!」と

そのときまだ良くわかっていなかったので宮城県内で、製造免許をもっている会社を探しました。この時、連続蒸留式の甲類焼酎の製造メーカーでは、少量では、作ってもらえないと思っていましたので、単式蒸留の乙類の免許で探しました。

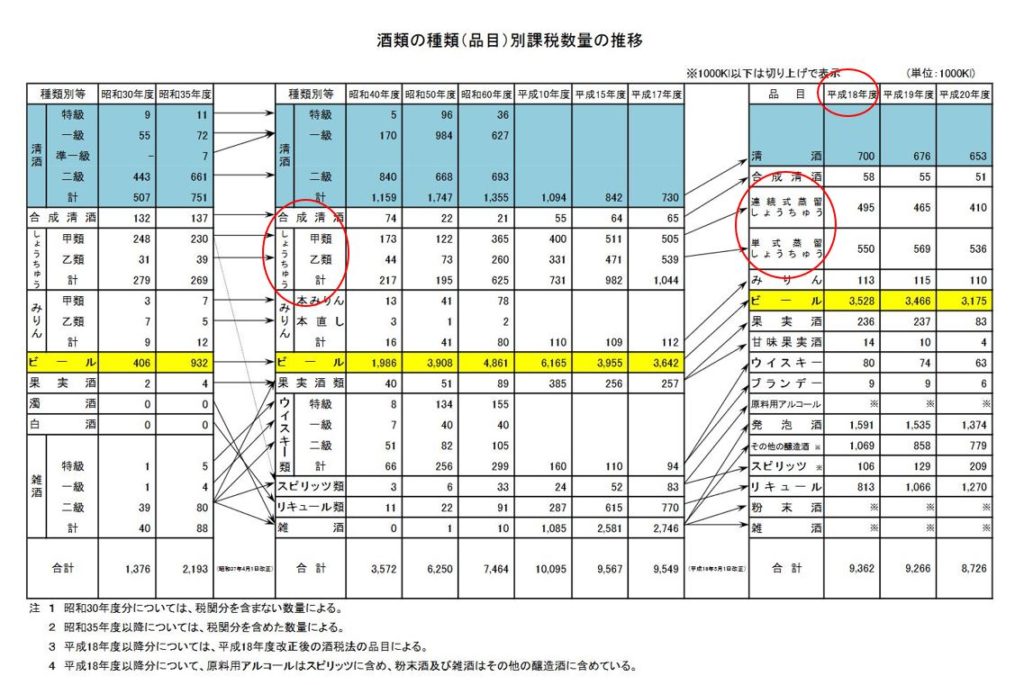

お聞きになられたことがある方も、いらっしゃるかもしれませんが、以前は、焼酎は、「甲類焼酎」と「乙類焼酎」にわかれていました。これも、酒税法の区分だったんですが、2006年(平成18年)に、名称が変わり、前回Chapter 1 の、2.酒税法 で、ご紹介しました大分類と小分類の表にあります「連続式蒸留焼酎」と「単式蒸留焼酎」になりました。

また、国税庁のホームページより引用させていただきましたが、下の表をご覧下さい。(クリックで拡大できます!)実は、平成18年度には、結構いろいろと、大きく区分が変わっています。

この「単式蒸留焼酎」は、蒸留を一度しかしない製法なので、原料の風味が飛ばず、残る特徴があり、芋、シソ、栗などなど、地方の特産品を生かした焼酎も作ることができます。いわゆる「本格焼酎」とかラベルに書いてあるのも、このタイプです。ソルガムのシロップの風味もこれで残るかもしれないと思ったのです。

一方「連続式蒸留焼酎」は、沸騰させて蒸気を冷やして、という蒸留のやり方を、連続して何度も行う製法になります。大規模な大量生産の工場で、限りなく純粋エタノールに近いものができるにちがいない、と当時思っていました。が、これも後で間違いだったと気づくことになります。苦笑

さて、この乙種焼酎=単式蒸留焼酎を作っている酒屋さん、宮城県で、ありました。2,3軒よりもっと結構ありました。でも、なんとなく、感じが違う、と言うか、みなさん、日本酒も作っているんです。ん?なんで?

これ、実は、「粕取り焼酎」という、お酒かすなど、お酒を造るときに出る副産物を利用してつくる乙種焼酎=単式蒸留焼酎で、この焼酎を作る免許では、ソルガムのシロップを原料とした焼酎は作れないんです。ガァーン。

では、では、福島県へ。幸い、数社、ありました。だけど、みんなそれなりに結構地元の大手で、少量の、新しい原料から新製品を作るようなことは、やっていない、と断られてしまいました。再び、ガァーン

2.困ったどうしよう??

正直、宮城県からあまり離れたくはないんです、原料を運ぶの大変ですし。だけど、この際、仕方がありません。茨城県へ。

ウェブで調べて連絡させていただいた蒸留所さんがありました。小規模ですが、こだわりの焼酎を作っているところで、快く協力して頂けることになりました。

ですが、この時(2013年)まだ東日本大震災の影響で、レンガ造りの煙突(すごい伝統的でカッコいい!!)が崩れてしまい、再建工事中だとのこと。でも、「復興支援はお互い様だから、稼働できるようになったら、ご連絡します。」ということで、連絡待ちとなりました。

ただ、でも、これでほんとに、いいのかな?

この蒸留所の方も、タカキビ(ソルガム)からなら焼酎が作れる、と言ってくれましたが、ちょっと、やっぱり、税務署で確認する必要があるんでは、と思い、水戸の税務署の酒税担当の方にアポイントを取りまして、確認に行きました。

担当の方は・・・(後から考えると思い込みとは恐ろしいもので・・・)「ソルガムって、つまり、キビですよね。つまり、コウリャンと同じということでしたら、焼酎で問題ないと思います。」と、お墨付きをもらった(と思いこんでしまった)ことになりました。

その後、ソルガムから、お酒にできるまで糖度の高いシロップを、収穫できるようになるまで、約3年がかかり、

やったー!、と思って、2016年ようやく先の茨城県の蒸留所さんへ連絡したのですが、再建のための補助金の使い道の関係で、新しい焼酎の製造にかかわることができなくなったと、断られてしまいました。三度、ガァーン!!!(涙)

3.でも、諦めない!!

困りました。折角、シロップが収穫できたのに、このままでは、腐ってしまう。どこへ、持っていけばいいんだ。

もう一度、日本蒸留酒酒造組合や日本洋酒酒造組合など、ウェブで調べて、ようやく何とかお願いできるかも、と連絡させて頂いたのが、今のソルガムスピリッツを製造してくださった茨城県水戸市の、明利酒類様だったのです。

だけど、お会いして、いきなり、言われました!

「焼酎の製造免許(乙種)はあるけど、シロップからだと焼酎は作れない!!!」

<to be continued>

Chapter1 スピリッツとは?ソルガムスピリッツってなに?旅のはじまり!

1.そもそも、”スピリッツ”って何?

ソルガムスピリッツ『CODELLANN』なんですが、この「スピリッツ」って、何かご存じですか?もちろん、これは、お酒の種類の1つですが、正確には何のことかご存じですか?

そこで、「スピリッツは、蒸留酒です。」というところから、まず、始めたいと存じます。

「蒸留酒」は、文字通り、蒸留したお酒です。・・・・と言う事は、蒸留していないお酒も、もちろんありますね。日本酒、ワイン、ビールなどが代表選手です。

簡単に分かりやすく言うと、原料をアルコール酵母で発酵させて、搾って、その液体ということです。ただ、これでは、美味しくなさそうですね、杜氏さん、ワイナリーさん、ブルーワリーさん。すみません。この蒸留する前のこれらお酒は、「醸造酒」、と、通常言われます。

そこで、実は、ここから先、この液体を蒸留したのが、「蒸留酒」になります。

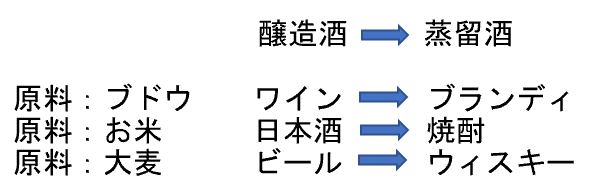

なので、ごくざっくり大まかな関係を言いますと、

と言う関係になります。

お分かりのとおり、まだ、「スピリッツ」と言う単語には、行き着いていませんね。

ごめんなさい。 だから?スピリッツは?・・・ですね。もう少しだけ待ってください。

ところで、すでにお話ししたビールとか、ワインとか、ごくごく一般的なこれらの名前は、どこで決められているのか?どこにその大本の定義があるのか? ご存じですか?

ちょっと「チコちゃんに叱られる!!」っぽくなってきましたが(笑)

2.酒税法

実は、酒税法なのです。

なぜなら、お酒は、税金がかけられていて、お酒の種類(=酒類)によって、税率が変わりますので、定義をして置かなければならないからなんです。

最初の「お酒」は、アルコール分が、1%以上、と決められています。それ未満は、ご存じのノンアルコール飲料となります。そして、

これが、大分類とも言うべき区分で、下の表が、これが、小分類とも言うべき区分となります。これらは、いずれも、国税局のHPで公開されています酒類の分類表、そのものになります。言葉は、多少難しいですが、これが、法律の文言となりますので、あえて、ご紹介致しました。

ご覧下さい。「スピリッツ」ありますね。(上の表も、下の表も、クリックすると拡大できます!)

上の表からは、どうも、一番最初にお話ししましたとおり、蒸留酒になるようです。

下の表からは、「上記のいずれにも該当しない酒類で、エキスが2%未満」とあります。

この「エキス」とは、酒税法(第3条2)』では「エキス分とは、温度15℃の時において、原容量100立方センチメートル中の酒に含有する不揮発成分のグラム数を言う」と規定されています。

ええ、わかります!もう勘弁してくれ~状態ですよね。つまるところ、酒を加熱した場合において、蒸発せずに残留する成分のことで、酒の旨みや甘みなどをつくり出しています。

3.まとめ・・・旅のはじまり

さて、スピリッツの説明・・・?は、これでは、まだ、はっきりとしないし、ピンと来ないですね。

そうなんです、実は、このように、はっきりしないが故に、このソルガムのシロップから生まれたお酒『CODELLANNI』は、蒸留酒を作ったのですが、このどこにあたるか、なんなのか、はっきりしないが故に、ちょっとした流浪の旅を経て、最後に「スピリッツ」へと、落ち着いたのです。 <to be continued>